心に余裕をつくる手帳術。ウィークリーページの「定位置ルール」。

手帳の「正しい使い方」は自分で作る。

こんにちは、教員専門ライフコーチの蒼井櫻子です。

ここ数ヶ月、手帳やノートの使い方について発信をすると、大きな反響をいただいています。それだけ、多くの先生が時間や心に余裕を持ちたいと感じている証拠だと思います。

今回は、手帳のどこに、何を書くと心に余裕が生まれるのか、私の超効率的な手帳活用術をお伝えします。

※ SpotifyやAmazon MusicなどのPodcastアプリでもお聴きになれます。

「蒼井櫻子」または「先生だって定時に帰ります」で検索🔍

大前提として、手帳の書き方に正解はありません。

誰かの真似をして終わりではなく、真似してみて使いにくければ「どう変えれば自分に合うか」を考えることが重要です。

私の手帳の役割はシンプルに二つ。リマインドとログです。この二つに徹底することで、「考えるスペース」を頭に残し、先生の仕事の効率化を図ります。

教員の時間管理。ウィークリー手帳を「情報整理の中心」にする理由。

多忙な先生が手帳を使う際に陥りがちなのが、情報をあちこちに分散させてしまうことです。私は基本的にウィークリーページしか使いません。

情報を一箇所に集約するメリット

一つのことを確認するために何十ページも束にして見返すのは面倒に感じませんか?ウィークリーページを見開きで使えば、1週間を概観でき、情報の確認がスムーズになります。

経過の確認が楽: 体調や業務の進捗を確認したいとき、数枚めくるだけで先週、先月の状態がすぐに分かります。期末考査の準備状況も、中間考査のログと比較しやすいです。

思考の省エネ: マンスリーや他のページをめくる手間を省くことで、「どこに書いたかな?」という思考のエネルギーを削減できます。

数週間を見渡すときには、ページをまたぐ必要がありますが、その場合は1~2枚を軽くめくるだけ。これが私には負担にならないんですよね。

これをお読みの先生が「自分は月間予定を概観しながら毎日のタスク管理をしたい」とお思いでしたら、A5~B5サイズのマンスリーメインの手帳をサブノートと合わせて使用するのをおすすめします。

ウィークリーページの定位置。

心に余裕を生む上で最も重要なのは、「定位置を決めること」です。場所によって役割を固定することで、手帳を開くたびに「何を書こう?」と迷うエネルギーをなくします。

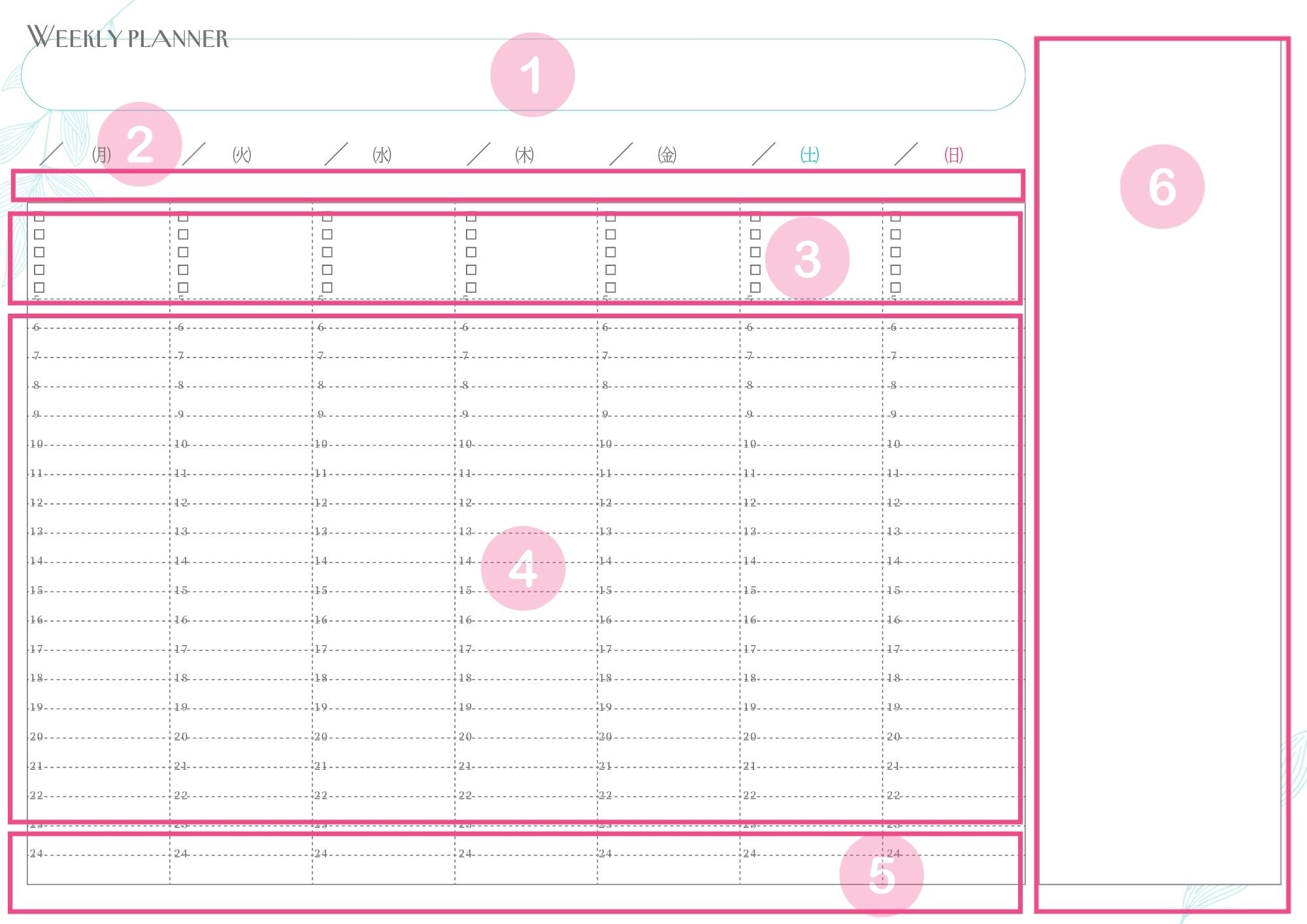

※ 無料プレゼント中のプランナーで以下、示していきます。

① 見開き最上部

内容:その週のスローガン/目標

役割:リマインド

効果:開けば必ず目に入る部分。「今週は18:00に帰る」「人に頼れ」「もっと簡単に考えろ」など、意識を継続させるのに役立ちます。

② 日付の下

内容:月次・年次のタスクや予定

役割:リマインド

効果:振込や資源ごみ搬出など、忘れやすい必須タスクの防止に使えます。家族の誕生日や記念日もこちらに記入したり、できればやっておきたい用事も書きます。

③ 早朝の時間枠(図ではtodoリスト部分)

内容:固定のルーティーンワーク

役割:リマインド

効果:「水曜はブログ」「金曜はライブ原稿」など、習慣化したい業務を確実に組み込んでいます。教員時代は「プリント打ち込み」「教材の改善点確認」など、時間割・曜日にあわせてやることを決めていました。

④ 起床~就寝時間の枠

内容:ToDo(黒・青)と実績(赤)

役割:リマインド&ログ

効果:黒=仕事/家事、青=好きなこと。何にどれだけ時間を使ったかを赤字で記録し、自己分析や翌週のプランニングに活用します。

⑤ 就寝後のスペース

内容:日記

役割:ログ

効果:体調、心の動き、仕事の気づき、3 Good Thingsなどを記録し、メンタルケアと振り返りに活用します。

⑥ メモ欄

内容:週の途中で出てきたタスク、思いついたこと

役割:リマインド

効果:翌週以降のタスクは、該当する週のメモ欄に書いておきます。思いついたことを残しておくことで、不安を解消します。

「リマインドとログ」を徹底して思考を見直す。

手帳の役割をリマインドとログの2つに絞ることで、あなたの働き方改革は生活ごと劇的に変わります。

1. 記憶と思考のエネルギーを節約する

リマインド: 手帳があなたの「やり忘れ防止係」になります。常に何かを記憶したり、考え続けたりするエネルギーを節約できます。

ログ: 手帳があなたの「行動記録係」になります。「何分かかったか」「その時何を感じたか」を記録することで、働き方の癖や改善点が明確になります。

2. 手帳以外の情報整理(ノートの役割)

この2つの役割に当てはまらない、深く掘り下げて考えるべき「思考の整理」や「企画のアイデア出し」は、すべてノートに任せます。

手帳とノートで役割分担をすることで、それぞれのツールが最大の効果を発揮し、教員の考える力を本当に必要な業務(授業準備や生徒指導など)に集中させることができますよ。

手帳やノートの使い分けで悩んでいる

冊数が多くて荷物が重たくなっている

使用している手帳のレイアウトが自分に合っているのかあやしい

このようなお悩みをお持ちでしたら、今回紹介したように手帳・ノートの役割や場所を決めることで、考え直すことができると思います。 ぜひ試してみてください。

どこから考えればいいかわからない、自分が手帳に求めていることがハッキリしないという場合は、気軽にお話しにきてください。

60分の無料セッションでは、コーチングを活用して

現在抱えている課題をいつもと違う角度から見直して解決・解消する在り方

時間と心に余裕をもつ計画

実現したい生活に沿った手帳・ノートの使い方

を探っていくサポートをしています(無料セッションの予約は👉こちら)。

>>>前の記事

<<<次の記事