学期末まで見通せる授業計画3ステップ。

教員専門ライフコーチ 蒼井櫻子です。

新学期が始まってもう半月が経ちますね。ご自身のなかで、生活に主導権を握っている感覚はどれくらいあるでしょうか?

先生方とのコーチングセッションでは「もう授業準備のストックがなくなってきてピンチです!」というお話をお聴きするようになりました。

若いころは当然ですが、働き方を見直している間も「明日の授業がまだできない」ということはよくありました。

大学受験が大前提の高校で働いていた私は、センター試験(現 共通テスト)や模試を軸にした授業が必要だと考え、授業展開や教材をイチから作り直していました。

すぐに自転車操業に陥り、「この単元で教えることは何か?」という根本的な視点が抜け、情報をぎゅうぎゅうに詰めにしたり、「いつ・何を準備するか?」という最も重要な作業が後回しになったりしていきました。

こういう働き方は、体調不良や用事が発生したとき、すぐに行き詰まります。無理に出勤して症状を悪化させたり、役所や銀行などの手続きを後回しにして手遅れになったり…自分を責めるしかないという経験のある先生、多いのではないでしょうか?

私がここから抜け出した方法は3つ。

完璧主義を発揮するのは、授業づくりだけに絞る(教材ではない)

授業準備をする時間を確保する(教材づくり⇒授業展開⇒調べものと、時間を分ける)

学期全体の授業計画を立てる

今回は、3つ目の授業計画に焦点を当て「年末まで見通す授業計画」のつくり方をお伝えします。

あなたも自転車操業で息切れしていませんか?

抜け出す方法がわからず、夢物語のように感じる先生も、今日のお話は役に立つと思います。

※ SpotifyやAmazon MusicなどのPodcastアプリでもお聴きになれます。

「蒼井櫻子」または「先生だって定時に帰ります」で検索🔍

授業計画を作るメリット

学期末・年末までの授業計画を立てておくと、驚くほど働き方が変わります。

その1:授業準備自体が軽く済む

いつ、どの授業の準備をすればいいのかが明確になり、週ごとに進める予習の量が確定します。

単元のポイントまで決めてあるので、予習では網羅する必要がなく、さらに緩急のついたスッキリした授業ができあがります。

教材研究や資料作り、調べものにも、じっくり時間をかけられるようになります。

その2:予期せぬ事態に対応できる

計画に『予備日』を設けておくことで、予定通りに授業が進まなかったとしても、焦らずに対応できますし、体調不良や急な用事でも、安心してお休みする余裕が生まれます。

自分に余裕があるので、他の先生のサポートにも気持ちよく入ることができます。

その3:生活全体のバランスが取れる

計画ができると、学校行事や他の業務、プライベートな予定もバランスよく入れることができますし、考査範囲が早々に確定するので、問題作成が早く済み、考査期間ほどプライベートの予定を入れやすくなります。

この計画を一度作ってしまえば、あとはそれに沿って進めるだけ。

生活全体にリズムが生まれ、切迫感なく、健康的に、仕事を楽しめるようになります。

授業計画を作る手順

では、実際にどうやって作るのか、その手順を簡単に紹介します。学期末までに進める範囲は、学校の特徴や学年によって違うので割愛します。

STEP1 表を作成し、授業日を確定する

Excelかスプレッドシートで、このような表を作ります。

担当するクラス分、科目分だけ作成します。

【日付】に授業日を入力しながら、行事や考査期間、特別日程でつぶれる日を除外しながら、全クラスの授業回数を把握します。授業回数が最も少ないクラスを使って計画を立てていきましょう。

STEP2 授業内容を調整する

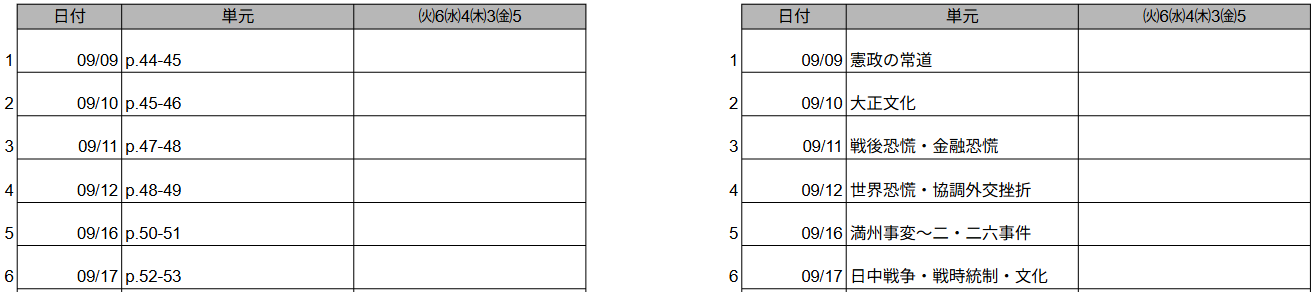

教科書のページ数または小単元数を回数で割り、扱う内容を決めます。後で調整しますから、単純計算でも大丈夫です。これで1回分で進む量が大体わかります。二通りを示しておきます。

このとき、予備日を1~2回入れておきます。

【単元】にページ数や小単元名を書きながら、教える順番を入れ替えたり、離れた小単元を合体させたりして調整します(例えば高校日本史の場合、隣り合う時代をまとめて文化史や経済史を教えたほうがわかりやすく、シンプルな授業になることもあります)。確実に教えるところ、カットするところも同時に決めて、付箋やペンなどを使って教科書や表にメモしておきます。

ある年度・クラスの日本史B(当時)は、このようになりました。

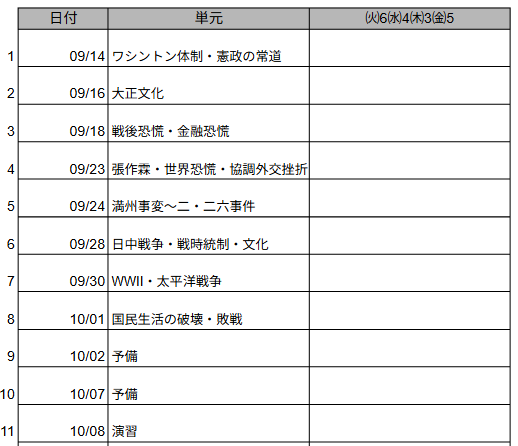

STEP3 他クラスの表にコピペして、さらに調整する

別のクラスにコピーし、授業回数に合わせて調整します。

「ここはじっくりやろう」とか「新しい方法に挑戦しよう」と、授業内容を練るのもいいですし、別のクラスと予備日を合わせることで通院や、有休取得日を決めるのもいいと思います。

積極的に休みましょうというよりも、休んでも大丈夫と思える状態にしておくほうが健全です。

計画を作るのに必要な時間は?

中学・高校の先生であれば、長くても1時間半か2時間で計画が完成します。考査範囲もほぼ確定しますし、課題の回収日、返却日も同時に決められます。

表が完成したら、教材を入れているファイルか教務手帳に1部、手帳用に縮小版を1部印刷しておきます。ファイル・教務手帳に挟んだ方は、授業前後で確認・メモに使います。手帳用は、毎週の手帳時間で授業づくりの予定を立てるために使います。

ただ「一人でやるのは難しそうでよくわからない」「計画を立てる時間を自分でつくれない」と感じる先生もいるかもしれません。

そういう方は、私と一緒にやってみましょう。仕事は立て直せるという感覚を知っていただきたいと思います。

無料セッションでは、この授業計画づくりを体験できます。

ご希望の方は、次のいずれかの方法で「授業計画を立てたい」旨をお送りの上、ご予約ください。土日がおすすめです。