自分に厳しい先生でも、手帳で始められるセルフケア。

こんにちは。

女性教員専門ライフコーチ蒼井櫻子です。

/

なんだか、疲れが抜けない。

\

4月中旬から5月初旬にかけて、私は仕事のペースを落とし、セッション以外の時間はできるだけ体を休めるようにしていました。

自分のコーチとのセッションでも、こんな話をしています。

仕事でつまずいたときは「あ、こうすればよさそうだな💡」とすぐに解決策を思いつき、実行に移すことができる。なのに、なぜか体が痛いし、頭もよく回らないし、夜も寝つきが悪くなってきた。

そのセッションでは、ハッキリとした正体はわかりませんでしたが、何かをギュッと握りしめて手放すのが怖いという状態にあることは感じられたんですね。

その手を開くこと自体に「そんな無責任なことやっていいんですか?」と言いたくなる強烈な不安が襲ってきました。

私は今も「頑張らなくちゃいけない」「ひとりで成し遂げなければならない」という、肩に力の入った状態から完全には抜け出せていないのだと思います。

実際に眠たくなってベッドに横になったのに、体から力が抜けずに眠れないということがよくありました。私は芯から脱力できていなかったのだと気づいたんですね。

そういえば…と手帳を改めて振り返ってみると、そこかしこに【赤信号】が点滅しています。長期に続く体調不良や人間関係の悩み、引きこもる自分、長い昼寝。何より、手帳を開いても書き込めない感覚。

手帳を書けないのは、心身の疲労です。

心身ともに調子が悪いと感じ、焦らず「仕事のペースを落とす」という選択をとれていたのは、以前の自分には有り得なかったですし、自分のコーチと話して「力が入っている状態」とわかったのも進歩だと感じます。

今回は手帳を使って心身のセルフケアをする方法と、そのきっかけ作りについて紹介していきます。

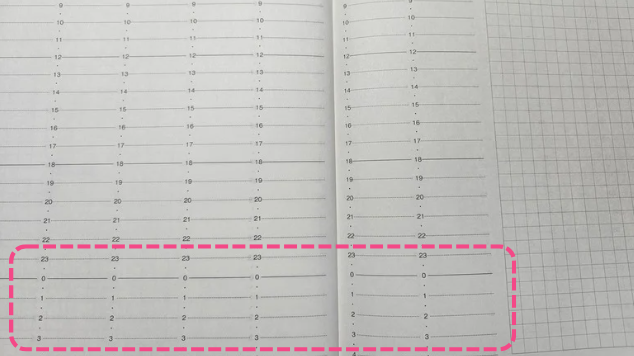

▼セルフケアのために活用する場所はこちら。

就寝時間の下の部分に残る小さなスペースでできることです。

物理的なセルフケアに加えて、セルフコンパッション(自分に優しくする)の視点からできることもお伝えしていますので、ぜひ参考になさってくださいね。

1 3行日記を書く

その日起こったよかったことを3つ書いておきます。

早く目が覚めた、道路がすいていた、〇〇先生からお土産をもらった、など簡潔に書いておきます。

よかったことを3つ書き出せるようになったら、誰かにした親切を3つ書いてみます。

駅のエレベーターで乗り込んでくる人のために開くボタンを押した

廊下のごみを拾った

来月の行事について主任にリマインドした

親切を探していくうちに、親切自体をするために工夫をするようにもなります。

よかったこと日記、親切日記を通してセロトニンとオキシトシンという幸せホルモンが出るのだそうです。

出典:樺沢紫苑『精神科医が見つけた3つの幸福』飛鳥新社(2021)

👇amazonリンク

普段見過ごしていたり、流したりしていることをひとつひとつ意識して拾い上げてみることで、満たされる感覚が得られますよ。

2 今日の体調を書く

寝不足だ、風邪っぽい、気持ち悪い、体が重たい、生理痛がひどい…など。調子がいい!でもOKです。

体調を書き続けていると、「先週から毎日気持ち悪いって書いてるな」と気づきますよね。週末のお出かけをリスケしたり、考査期間が近ければ有休を申請したりすることができます。

つまり、自分の体調を見ないふりしなくなるんです。

病院に行ったときには「いつからどんな症状ですか?」と聴かれますよね。そのときにも手帳を見ながら説明すると、話が進みやすくなるのでおすすめです。

※ 私が心療内科に通っていたときも、手帳を見ながら話していました。思い出さなくていいので、とても楽です。

3 自分に優しい声掛けをする(書く)

「今日もよく頑張った!」

「よく働いた!エライ!」

「できることはやったよ」

「そりゃ辛くて当たり前」

自分をいたわったり、共感したりする声掛けを積極的にしてみます。夕方に職員室から駐車場に向かう際に口に出すのもいいし、退勤直前に手帳に一言書くのもいいですね。

私の発信をご覧になる先生は、平常運転でいくと自分を責めたり、貶めたりしてしまいますよね。だから、手帳では優しく声掛けをしてみる。

子どもたち、生徒たちには普通にしていることを自分にするんですね。相手が自分自身になると不慣れですが、やること自体はわかるはず。

初めはぎこちなさや、変な感覚があると思いますが、試しにやってみてください。運転席に座ったとき、バックミラーに向かって言ってみるのもおすすめです。

こういう声掛けをすると、帰宅後もゆっくり過ごすことへの罪悪感が少しずつ緩んできますよ。

4 仕事のアイディアを書いておく

教員という職業柄、効率や生産性を求められるシーンは限られてきますが、それでも学校になぜか残っている非効率な謎システムや、困っているはずなのに対処しない事案など…疑問に思うことがあるはず。

(大体、誰もが「変えればいいのに…」と“誰かが”変えるのを待ちながら転勤・転属していくために変わらない)

それを同僚同士で愚痴ってガス抜きしてもよいわけですが、来月・来年も同じような不満を抱えると思うと、憂鬱ですよね。

だから、改善策や工夫のアイディアを書いておくんです。組織に絡むことだけでなく、クラス・授業のことでも構いません。

回覧板がきたらすぐサインしよう

会議資料の確認は週の半ばで完了させる

〇組の授業は、先回の復習に時間をかける

私の話になりますが、コロナ禍でのこと。「できる先生はやってください」と映像授業の配信が始まった頃の話です。

配信を統括する部署がありましたが、制作した教員側の申請が「紙」で、不便に感じました。私はExcelで簡単に確認できる仕組みを作って提案してみました。

結果は「却下」だったのですが、それでもアイディアを一旦は出せたこと、受け止めてもらえました。そうでないときも、積極的に提案するようにしていたので「提案する人間だ」と認識されていました。

学校で働いていると、無性に組織の歯車として非力さを感じることがあるのではと思います。

大量に眼前に積まれたタスクをとにかくこなしていく。あっという間に1週間、1ヵ月、1年が過ぎて、また新しい年度が始まる。ボロボロになるまで消費されるような感覚が時々襲ってきましたが、一言書いておくだけで「今週はこれに気づいた」「主任・管理職に相談してみようかな」と、少しでも貢献・変化している感覚を確かめることができますよ。

手帳を使って現状把握する。

その日のリアルな自分を残しておくことで、心身の変化に気づきやすくなります。行事も祝日もない「魔の6月」を迎えるこれから、特に取り入れて見てくださいね。

そして、1週間も不調が続いて絶賛体調不良というとき、あなたが自分とどう向き合うかも重要です。

「病院に行ったら職場に迷惑をかける」と感じたら、黄色信号。無理にでも体を病院に向けて動き出しましょう。

それでも職場から離れられず、まるで体が学校に貼りついているような感覚がしたら、赤信号。職場で倒れてしまうなんていうことが起こるかもしれません。

「大変なのは、みんな同じ」の落とし穴。

この言葉は、個人の気力体力の違いを度外視してしまう危険性をはらんでいます。私に言わせれば「だから何?」です。同じタスク量をこなしても、使っているリソースも完成度も、こだわる点も、体力もまったく違う人間を同じ物差しで評価することはできません。

(タフだけど、業務上のミスが多いという先生は結構いるし、その逆も然り。)

私は療養休暇で他の先生に授業を代わってもらう時期がありました。でも、なかなか他に療養休暇をとる先生は少なく、復帰後も後ろめたさが尾を引いていました。

そのときに先輩から言われた言葉を最後に書いておきたいと思います。

「代理で入った分を先生が補えなくても、私たちの苦手なことを補ってくれればいいから。それがお互い様でしょ?」