修学旅行の引率はもっと気楽に、省エネのほうがいい。

女性教員専門ライフコーチの蒼井櫻子です。

1学期の大イベントといえば、修学旅行をはじめとする宿泊行事。

12年間の教員生活で、修学旅行4回、宿泊研修2回、学習合宿2回を経験しました。

ハッキリ言って、私は超苦手。

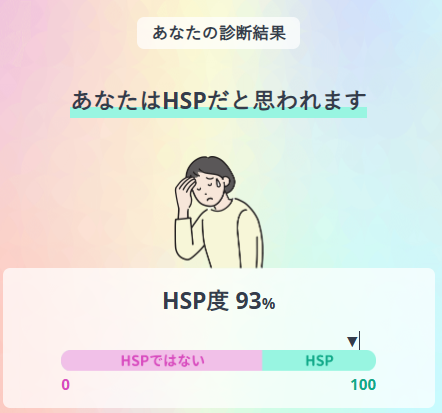

超ド級HSPな私にとって、常に人の気配や視線を感じ、生徒の安全に配慮し続けるのは地獄なのです。

我ながら、よく教員を10年以上続けたな!そりゃ鬱にもなるよね。と思います。

一部の宿泊では、女子生徒と同じ大部屋で寝るという業務もありました(3クラス分の女子を一人で担当。男性教員は団長含めて3人で3クラスを担当…女性教員が少ない学校なのでどうしようもない)。

修学旅行や合宿では4、5日引率したので、帰着後1週間~1ヵ月は過労からくる体調不良に悩まされていました。

…とまぁ、ここまでは若いころの話。

いわゆる中堅となって、要領を掴んでもSDGsの”流行”や懐かしの「JAPAN e-Portfolio」の波に飲みこまれて事前・事後学習の指揮を執ることになりました(こういうものは大体、社会科か理科の教員に投げられるものである)。

つまり、行く前から疲れている状態。

こんな事情もあって、「体力を温存した状態でパフォーマンスを落とさずに生徒たちを無事に帰着させる」という手前勝手な使命をもって毎度取り組んでいました。

疲労がたまると見通しも指導も思うようにならず、判断ミスや見落としが増えます。結果、生徒指導案件も起こりやすくなるので、教員側はいつも元気でいることが一番の仕事だと私は思うのです。

今回は、省エネで修学旅行を引率するアイディアを5つ紹介します。後半には、事前学習で頑張りすぎないためのポイントもまとめてあります。

YouTube、Spotifyはインスタライブの編集版。先生方から「バスガイドさんはつけない」「下見は自腹」など、公立と私立で異なる”倹約どころ”が垣間見えました(私立の場合、修学旅行が生徒募集に関わるのでお金は削りにくいと思う)。

ほかに「先生って膀胱炎にやたらなるよね?」というトピックについても話しています。ぜひお聴きくださいね。

荷物を極力減らす。

団体で動くとき、エレベーターを独占するとよくないので階段を使うことが多くなります。だから、荷物はできるだけ軽くする必要がありますよね。

- 下着類 日数分

- ジャケット 1

- スラックス 2

- シャツ・ブラウス 2~3

とにかく着回しで毎日違う服に見えるように工夫しました。教科や部署へのお土産も事前発注、荷物が増えないように最大限の工夫。

夜のミーティングは手短に。

長くても30分。

昼間、生徒たちが散策している最中やバス点呼の前に早く集合し、簡単に話をしておくと夜はスケジュールや体調不良・持病のある生徒の確認で済みます。

夜の見回りは多くても2回。

大所帯で移動するので、大体学校で2フロア取ってもらえることが多いですが、一般の方へのご迷惑にならないように留意は必要。特に大浴場の使用は、ピリピリします。生徒たちにとっては一生に一度の修学旅行。楽しくなっちゃうのも、よくわかるんですけどね…。

なかでも、一番きつかったのは消灯後の見回り。

若かった頃は、少しでも声が漏れてきたら注意していましたが、シーンとなるまで待っていると夜中の2時、3時…。起きるのは6時ですから、毎晩これだと疲労が溜まるのも当然。そこで、打ち合わせ後に2周ぐるっとして終了に。

生徒たちとは関係がある程度できているので「あなたたちの声が漏れると、私が謝りにいくんだからそういうことないように頼むわ」と言うと「わかった、任せて!」「了解です!」というやり取りもしました。意外に効果あり。

バスでは寝る。

「教員は生徒のお手本でいなければならない」と、24時間365日教員然としていた若手時代は、バスで一睡もできませんでした。一緒に乗っていた先輩が「ガイドさんの話には全部リアクションしなさい」と生徒に言っていたから(-_-;) でも、無理です。授業準備もできないまま翌週の授業を迎え、本当にどうにかなってしまうと思いました。

実際、添乗員さんやカメラマンさんも爆睡しますし、必要なときは声をかけてくださるので次の引率から遠慮なく寝ることにしました。

アクティビティには参加しない。

教員が直接指導する場合は別として、現地のインストラクターさんが教えてくれるものについてはカメラマンに徹しました。

私の学校では大自然を満喫するアクティビティが多く設定されていましたが、参加せずに中間地点、ゴール地点で待機。

自由行動の時間では、幸いにも「チェックポイント」の制度がなかったので、カフェでスケジュール確認と授業準備をしていました。

そもそも疲れないようにする。

私が省エネにこだわっていた理由は、若手時代に失敗を連発したことです。その要因に、自分の体力を見誤っていたことがあります。

- 元々、小学生のころから側弯症で疲れやすい体質だと言われていたこと。

- 3年目以降は鬱を患っていて睡眠導入剤を服薬していたこと。

他の先生のように元気ハツラツ!とはいかないのです。

引率の本質は、トラブルなく無事に生徒を帰すということに決め、だからこそ「そもそも疲れない」ように人に頼る、甘えるということを積極的にやるようにしました。

事前準備・事後学習でも人に頼る。

- アレルギー調査

- 部屋・座席の割り振り

- フィールドワークのテーマ決め

- 旅行会社との打ち合わせ

- しおり制作

- 保護者説明会

私のいた大規模校は、複数のコースに分かれての引率が常で、団長・チーフがそれぞれ配置されましたが、人員配置以外を私が一手に担当することになりました。…が、もちろん一人でやるのは無理だなぁと早々に判断。

旅行担当としての仕事は

- FW準備、保護者への説明

- FWレポート取りまとめ

- 調査と打ち込みを担任へ依頼

- 各チーフへ打ち合わせ委託

- スケジュールの全体把握

- しおりの作成・原稿配布

- しおりの印刷・配布の依頼

実際、私がバタバタ動いたのは1と6だけで、取りまとめがほとんど。担当として最も肝心なのは、漏れなくスケジュールに遅れないよう声掛けすることです。

大規模校だからできたこともありますが、データの打ち込みは調査した担任がやった方がいいし、しおりの印刷は誰がいつやってもいいですよね。

私がやらなきゃ…!と抱え込む必要はありません。むしろ、誰かと分けないと体調不良や家庭の都合で欠勤したとき全体の業務が滞ります。責任感があだとなることって意外と多いですよね?

これから修学旅行や宿泊行事を引率される先生方、くれぐれもご無理のないように元気に帰着しましょう。